結婚式などフォーマルな場面で留袖を着ることになった場合、その着方にルールやマナーがあって戸惑ったことはありませんか? 今回は、留袖で必要とされる「比翼(ひよく)」を中心に、留袖を着る際に知っておいてほしいことをご紹介します。 着用する場面によって変わる着物の種類もわかりやすくお伝えしています。

比翼(ひよく)とは?

比翼(ひよく)とは、着物と長襦袢の間にもう一枚着物を着ているように見せるための白い布を指します。 表地と一体的に縫い付けてある裏地とは異なり、比翼は一方を着物に縫い合わせており、ひらひらとするように作られています。

留袖などの礼服は、もともと着物と長襦袢の間に白い着物をもう一枚着る風習がありました。 しかし、着物を重ねてきると暑さや重さで非常に動きにくく不便です。 利便性などの観点から現在は、「付け比翼」という簡略した姿に代わって受け継がれています。 衿や袖口、裾の部分などについています。

比翼がついている着物は、格式高い着物であることを表します。 そのため、色留袖に比翼と五つ紋がついていれば、黒留袖と同じ正礼装となります。

比翼は必要?ない場合はどうしたらいいの?

重ね着は「めでたいことを重ねる」という意味もあるため、結婚式などのお祝いの場にふさわしいとされています。 そのため、比翼のある留袖は結婚式で着用する礼装と扱われます。

もし用意した留袖に比翼がない場合、どうすればいいのでしょうか? なかには、比翼なしのままで着るという方もいらっしゃるようですが、この方法はあまりおすすめできません。

比翼がない留袖は礼装ではなく訪問着扱いになり、格が落ちてしまうためです。 家族や親族のおめでたい場なのに、不適切な着物の着方をしていた…ということにならないよう気をつけましょう。

留袖と訪問着は何が違うの?

色留袖と訪問着は一見よく似ていますが、きちんとした違いがあります。 大きな違いは柄の位置で、色留袖は裾だけに縁起がいい柄があしらわれ、訪問着は肩から裾にかけて模様が描かれています。

訪問着も三つ紋や一つ紋をつけることで格が上がりますが、あくまでも留袖や振袖に次ぐ準礼装だと理解しておきましょう。

留袖に入れる家紋とは?

礼装として格調高い留袖は、「黒留袖」と「色留袖」の 2種類あります。 黒留袖と色留袖のどちらにも入れる家紋とは、礼装に入れる紋章のことで、女性の着物は約 2cmの大きさが一般的です。

家紋は先祖代々、その家に受け継がれており、 300~ 400種類あるともいわれています。 そのモチーフは、鳥や自然、草花、幾何学模様などさまざまです。

家紋は留袖のどこに入れる?

家紋の入れ方には 3種類あります。

五つ紋・・・背中、左右の後ろ袖、左右の胸元

三つ紋・・・背中、左右の後ろ袖

一つ紋・・・背中

紋の数が多いほうが格上とされ、五つ紋はフォーマルな着物、一つ紋はカジュアルな着物になります。 黒留袖は最上位の格式をもつ礼装なので五つ紋が入っており、その次に格式が高い色留袖には三つ紋というのが一般的です。

着物の種類とふさわしい場面

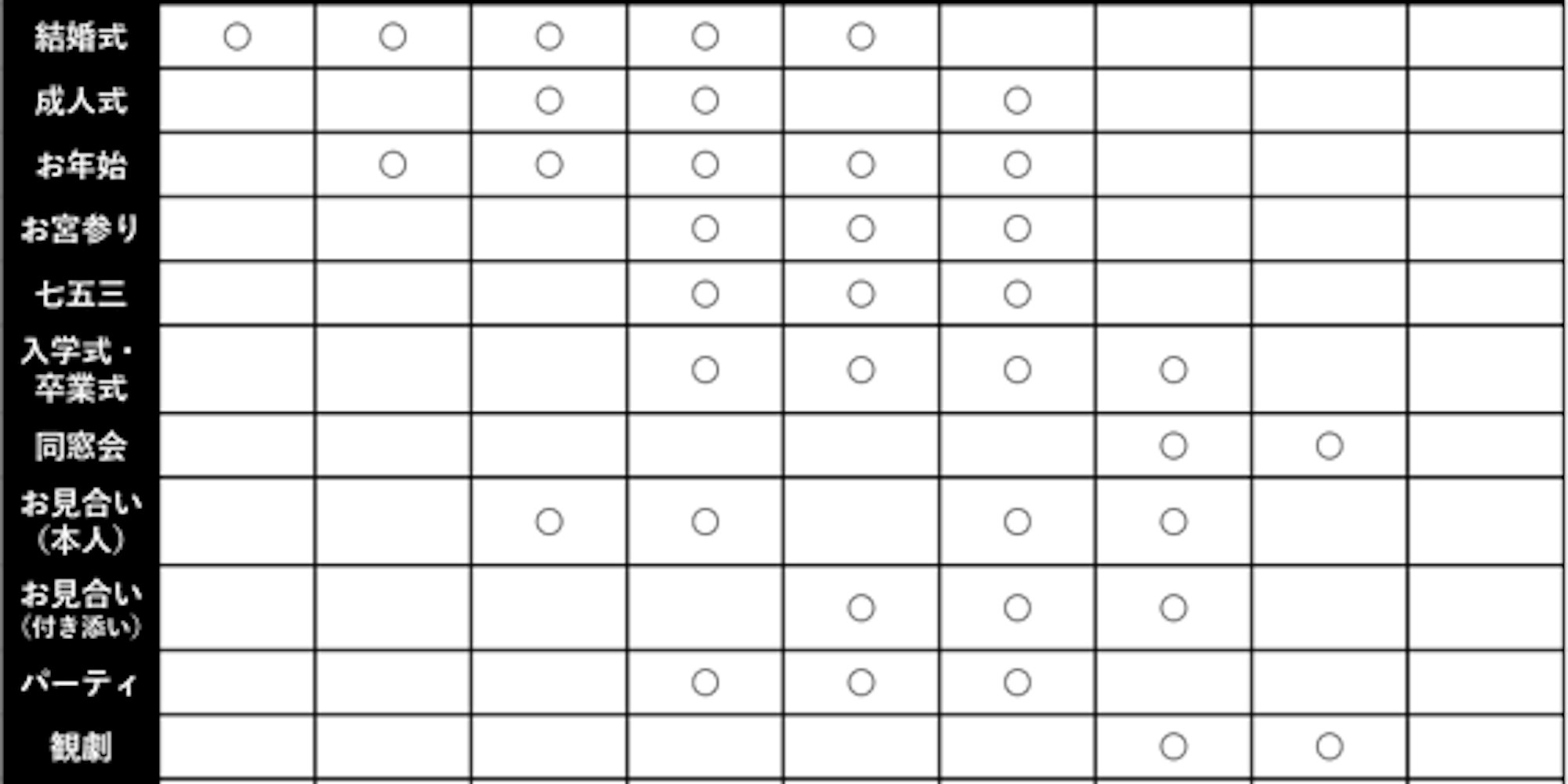

着物には留袖や訪問着以外にもたくさんの種類があります。 また、同じ着物でも紋の数や合わせる帯などによっても着用範囲は変わります。

ここでは、基本となる着物の種類とその着用シーンをまとめました。 予備知識としておさえておいてくださいね。

色無地とは

模様を入れず、黒以外の一色で染められた着物です。 セミフォーマルの装いとして、紋をつけて着るのが一般的です。色無地の特徴は、合わせる帯次第で、祝儀にも不祝儀にも着られるという活用範囲の広さにあります。 祝儀には、明るく華やかな色を、不祝儀にはグレーなどの色を選びます。

付け下げとは

付け下げは、訪問着に次ぐ格の着物です。 訪問着との違いは、着物の柄が全て上向きになっていることと、肩と衿の模様がつながっていない点です。 訪問着より気軽に和装のおしゃれを楽しめると人気です。

小紋とは

着物全体に模様が入っているのが特徴の小紋は、カジュアルに着物を楽しみたい方におすすめです。 柄によっては少しあらたまったシーンにも着用いただけます。

紬とは

染めた糸を縦糸、横糸に使って織るのが紬です。 絣や格子などの柄が入っているものが主流です。 「織り」の着物は「染め」の着物より格が下がるため、フォーマルな場面などではほとんど着用されません。

まとめ

いかがでしたか?今回は、格式高い黒留袖についている比翼の話を中心に、シーンによって使い分ける着物の種類をお伝えしました。

家族や親族などの結婚式に参列される場合は、格式高い黒留袖もしくは色留袖がふさわしいとされています。 そして、留袖には比翼がついているかどうか確認を忘れないでくださいね♪

きものレンタル wargoで取り扱っている留袖は比翼仕立てなので、フォーマルなシーンにも安心してご利用いただけます。 また、比翼仕立ての留袖はクリーニングに出すと高額なクリーニング代がかかる場合がありますが、 wargoはクリーニング不要でカンタンに返却が可能です。 どんな留袖を選べばいいのかわからない…という方もまずはお気軽にご相談ください♪