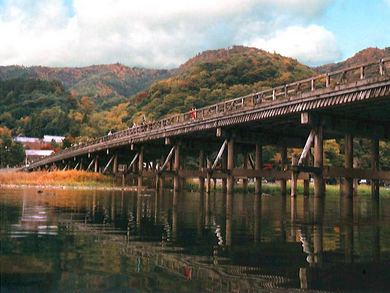

東京ドーム12個分にせまる広大な敷地

約54万5000㎡の敷地に上・中・下3つの離宮から構成され、いずれも数奇な趣向の茶亭等を閑雅にめぐらせた池の傍らに立っています。また、実際に耕作されている水田も風景に取り入れています。この水田は昭和39年(1964年)に宮内庁が買い上げ、地元農家と契約を結んで耕作させています。

予約必須も見る価値大の絶景

修学院離宮の紅葉は美しく、山腹に立つ茶室隣雲亭からの眺望は特に素晴らしいです。眼下に浴龍池、遠方に東山、北山、西山と借景の山々を望む壮大な風景が広がり、その景色は絶景です。また、京都市街地も一望できます。見頃は11月中旬から下旬です。

拝観するには、宮内庁所管の庭園であるため必ず予約が必要です。特に、紅葉の時期は非常に人気が高いため土日を避けて行くのがよいでしょう。見学は係員(宮内庁職員)による説明のもと、急な斜面の登り下りを含め約3kmの苑路を歩いての鑑賞となります。なお、参観の所要時間は約1時間20分で拝観料は無料です。

=============================

きものレンタルwargo 京都駅前 京都タワー店

住所:京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町721-1京都タワービル3F